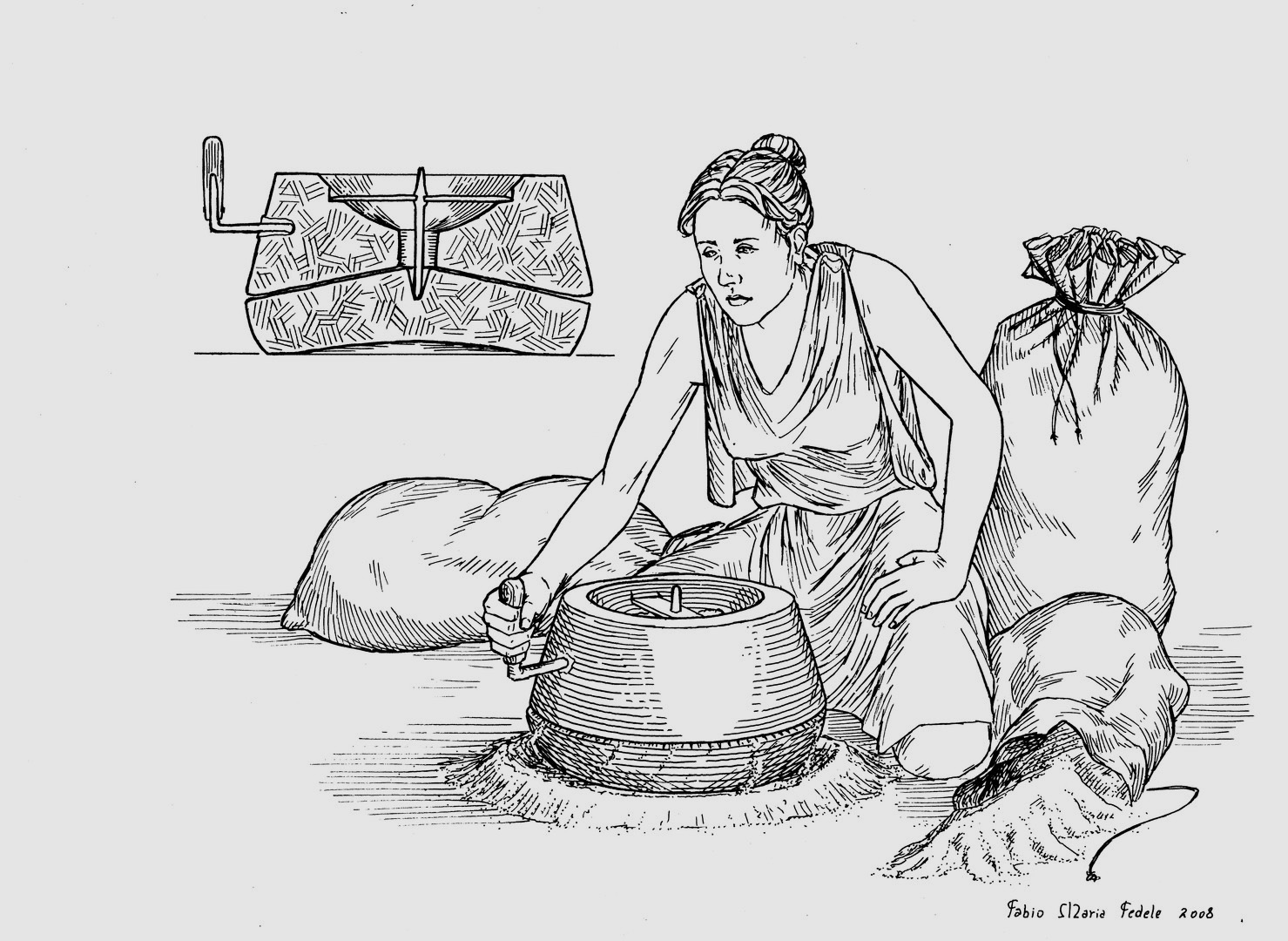

Questa macina manuale è costituita da due parti in pietra: una base circolare cava e fissa e, sopra, una sorta di contenitore convesso con un foro sul lato esterno.

Qui era attaccata, infatti, una maniglia che faceva ruotare questa parte mobile della macina. Anche se questa esposta ne è priva, le due strutture erano attaccate da un perno e un ponte in legno o in metallo.

Questo strumento veniva utilizzato per la macinatura domestica dei cereali. All’interno, è possibile osservare un foro al centro: proprio in quest’apertura venivano introdotti i cereali per essere ridotti in polvere e ricavarne la farina. I bordi delle pietre avevano un diametro tra i 30 e i 45 centimetri ed era lungo queste pareti in pietra che avveniva lo sfregamento maggiore. Questa tipologia di macina era la più semplice e si serviva della forza umana, mentre quelle più complesse sfruttavano la trazione animale o l’energia dell’acqua.

In molte zone del territorio centuriato sono state ritrovate macine in pietra, quasi tutte in trachite, roccia proveniente dai vicini Colli Euganei. In ogni fattoria e villa doveva essere prodotta la farina, che veniva ricavata dalla frantumazione dei cereali come il grano, il farro, l’orzo, il miglio, operazione che avveniva dopo la trebbiatura, la setacciatura e la sbucciatura dei chicchi tramite la battitura. La farina era alla base dell’alimentazione dei romani, perché permetteva di preparare il pane, le focacce e la puls, una specie di polenta condita con formaggio, miele e uova o arricchita di legumi, oltre al lievito e all’amido. La farina d’orzo veniva inoltre utilizzata come medicamento e dalla fermentazione delle farine di farro e d’orzo con l’acqua veniva ricavata anche la birra.