Entriamo nella sala dedicata alle attività economiche e produttive, caratterizzata dal colore azzurro.

Ci fermiamo subito a sinistra della porta di ingresso, dove ci sono il pannello dedicato alla fornace e alla produzione di tegole e mattoni, disponibile anche in braille, e accanto la ricostruzione in scala reale di una fornace in argilla a base rettangolare e alta circa 2,30 metri e della lunghezza di 2,80 metri, che presenta nel primo metro circa la sua parte esterna, e nella parte restante uno spaccato della struttura interna. Era costituita nel livello più basso dalla camera di combustione, dove veniva immesso il legno che bruciando sviluppava calore; sulla camera di combustione, che doveva essere seminterrata, si imposta il piano orizzontale forato della camera di cottura, sul quale venivano alloggiati gli oggetti in argilla cruda da cuocere, come tegole, mattoni e coppi; la fornace è chiusa da una copertura a volta, costituita da una struttura in tubi di terracotta e argilla.

Accanto alla fornace si trova addossato al muro un espositore verticale cui sono fissati alcuni esemplari di tegole e mattoni caratterizzati da un timbro, il marchio di fabbrica del produttore. Il pannello sulla lettura dei bolli è sopra all’espositore.

Alla destra dell’espositore, nella parete di fronte a noi, ci sono una vetrina a muro e il relativo pannello: qui sono esposti alcuni reperti che provengono dallo scavo dell’insediamento artigianale dell’ex fondo Mometto a Borgoricco. Si tratta di un grande mortaio e di frammenti di tegole con i marchi di fabbrica dei due personaggi che si avvicendarono nella proprietà della fornace, uno dei quali era una donna, Minucia.

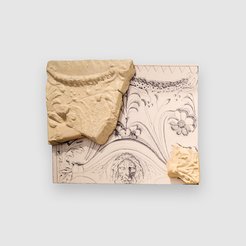

Nella parte alta della vetrina sono esposte alcune lastre in terracotta decorate a rilievo da festoni e motivi vegetali, che dovevano abbellire la sommità degli edifici; possiamo ascoltarne l’approfondimento.

Alla destra della vetrina, di fronte a noi, è ricostruito con i mattoni originali parte del pozzo, che in origine era collocato sotto terra, rivenuto in questo insediamento per la produzione di laterizi.

Ci spostiamo verso destra di qualche passo e poi, ci rivolgiamo verso sinistra, avanziamo di 4 passi circa e davanti a noi avremo sul pavimento una bassa base addossata al muro, sulla quale sono appoggiate su una stesura di sabbia 5 anfore in terracotta; a partire da sinistra le prime due sono stese orizzontalmente, le altre tre sono infisse verticalmente sulla sabbia con orlo e ansa verso l’alto. Mentre ascoltiamo l’audio specifico ad esse dedicato, possiamo toccarle delicatamente per scoprirne le fattezze. Sul muro dietro le anfore ci sono i due pannelli relativi alla fabbricazione, ai contenuti e al commercio di questi contenitori adibiti al trasporto di vino, olio, salse e conserve di pesce e di frutta. Anche in questo caso, queste informazioni sono disponibili anche in braille.

Da questa posizione procediamo 2 passi alla nostra destra e sulla sinistra, accanto alle anfore, troveremo una piccola vetrina a muro con frammenti di anfore che testimoniano le rotte commerciali in cui era inserito il territorio centuriato; accanto c’è un pannello sui diversi riutilizzi di questi contenitori.

Di fronte a noi, lungo la parete di fondo della sala ci sono una vetrina in cui è esposta una scelta di monete della Collezione Visentin, donata al Museo, e il relativo pannello. La collezione raccoglie più di 300 monete romane, oltre ad alcuni esemplari di monete di età greca e preromana, acquistate da negozi e soprattutto case d’asta.

Procediamo nella visita girando verso destra, dove incontriamo l’ultima parete della sala che presenta due vetrine: una piccola vetrina a muro, in cui sono esposti alcuni pesi da bilancia in piombo, e il pannello relativo a pesi e bilance e una vetrina a muro, in cui trovano posto alcune delle monete rinvenute nel territorio centuriato, che testimoniano l’occupazione dal I al IV secolo d.C.

Procedendo verso destra, troviamo alla nostra sinistra la porta della sala, che conduce al corridoio che collega la sala azzurra a quella rossa; la attraversiamo (facendo attenzione alla vetrina contenente l’erma), per percorrere un altro tratto di corridoio che ci condurrà di nuovo nell’atrio. Per concludere la visita, però, giriamo a destra, dove potremo scoprire brevemente altri reperti relativi all’età medievale e moderna.